1938年にオーストリアを併合したナチス政権が国内世論の安定化のために1939年末に始めました。初期はローカルなコンサートでヨハン・シュトラウスファンのオフ会のようで、1回目のウイーン生まれの指揮者クレメンス・クラウスはとてもウイーン的な演奏をしていました。

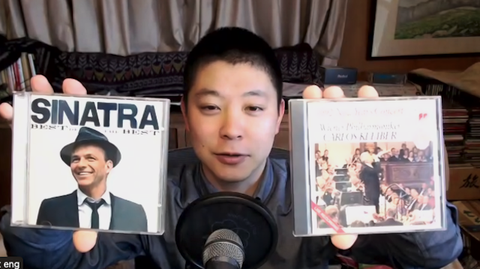

クレメンスの死後も、しばらくウイーン生まれの指揮者が続き、1981年にフランス人のロリン・マゼール,1987年にはドイツ人のカラヤンが指揮してからは国際的となり1990年にアジア系のズービン・メータ、2002年には日本人の小澤征爾が指揮をしました。ベルリンフィルに磨きをかけて超一流に育てあげたカラヤンは「将軍」であるウイーンフィルを相手に、今までのウイーン的でローカルなウインナワルツとは全く違う演奏でした。珍しく残っていたテープ録音のクラウス指揮の「春の声」と晩年のカラヤンの指揮を聴き比べました。ローカル色タップリなウインナワルツが、洗練されてどこかあっさり系になった感じがしました。昔、私が聞いていた「春の声」はまさしくカラヤンの演奏でした。国際化とは誰でも受け入れやすいということなのですね。

●今日のジャズは語りたい内容がありすぎましたが、何とかまとめられました。年明けはヴァイオリニスト特集第4弾。オイストラフとクレーメルを取り上げます。