一方、グスタフ・レオンハルトは1928年にオランダで生まれました。両親は室内楽を演奏、父はバッハ協会に所属しており、小さい時から古典に馴染んで育ちます。やがてチェンバロを習い、1950年に「フーガの技法」でプロデビューします。1952年からウィーン音楽アカデミーにて、1954年からアムステルダム音楽院にて教授、同時に教会オルガニストに就任します。1950年代にはバッハのゴルトベルグ変奏曲、フーガの技法を録音したり、1954年にレオンハルト・バロック・アンサンブルとカンタータを録音、1972年から1990年まで20年かけてカンタータの録音を始めたことで大きな躍進を遂げます。1980年にエラスムス賞を受賞、その後も古楽器の再評価のために精力的に活動を続けて、2012年にアムステルダムで死去します。古楽器のパイオニアとしてその高い演奏力を発揮、また後進の育成にも力を入れて、多彩な活動を行いました。

古楽器の再興には、バッハ当時と同じ楽器を使って演奏をして、そこから当時の音楽解釈をすることが必要です。例えば当時のバロックバイオリンの弦は今のようなスティールではなく、羊の腸から作ったガット弦です。音に響きは柔らかいのですが、音が小さいのです。当時の演奏会場は大きくなく、小さな室内で演奏されていました。音程も少し低いバロックピッチとなります。レオンハルトのレパートリーはバロックから古典派まで、ハイドン、バッハ、クープランなどと広く、演奏もガチガチのバッハではなく、ユーモアもしっかりあります。彼は、ある映画でバッハ役として出演したことさえあります。

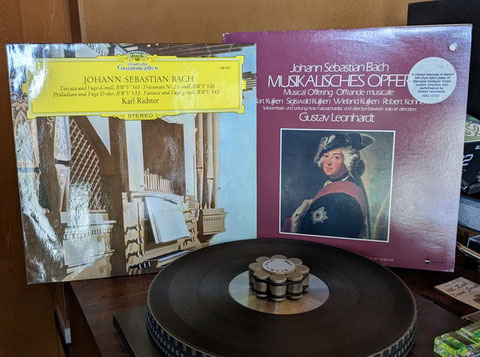

カール・リヒターは現在の楽器をフルに使って、バッハの音楽解釈も革新的に行い、グスタフ・レオンハルトは古楽器を使い、当時の音楽解釈を試みる。この2大巨匠の残したものは、決して色褪せることはないでしょう。

・ ・ ・

カール・リヒターの演奏はクリアな感じで、レオンハルトの演奏は丸みのある柔らかい感じでした。リヒターの名前は聞いたことがありました。またテレビでチェンバロの演奏を聴いたこともありました。でも二人の巨匠が全く異なる視点からバッハに迫っていたなんて面白すぎます。ありがとうございました。

(中城)

T.eng氏の感想です。

●次回はランドフスカとピノックを取り上げます。ブーバーの『対話』をもっと知りたければライブに行った方が分かりやすいかも…と思いました。